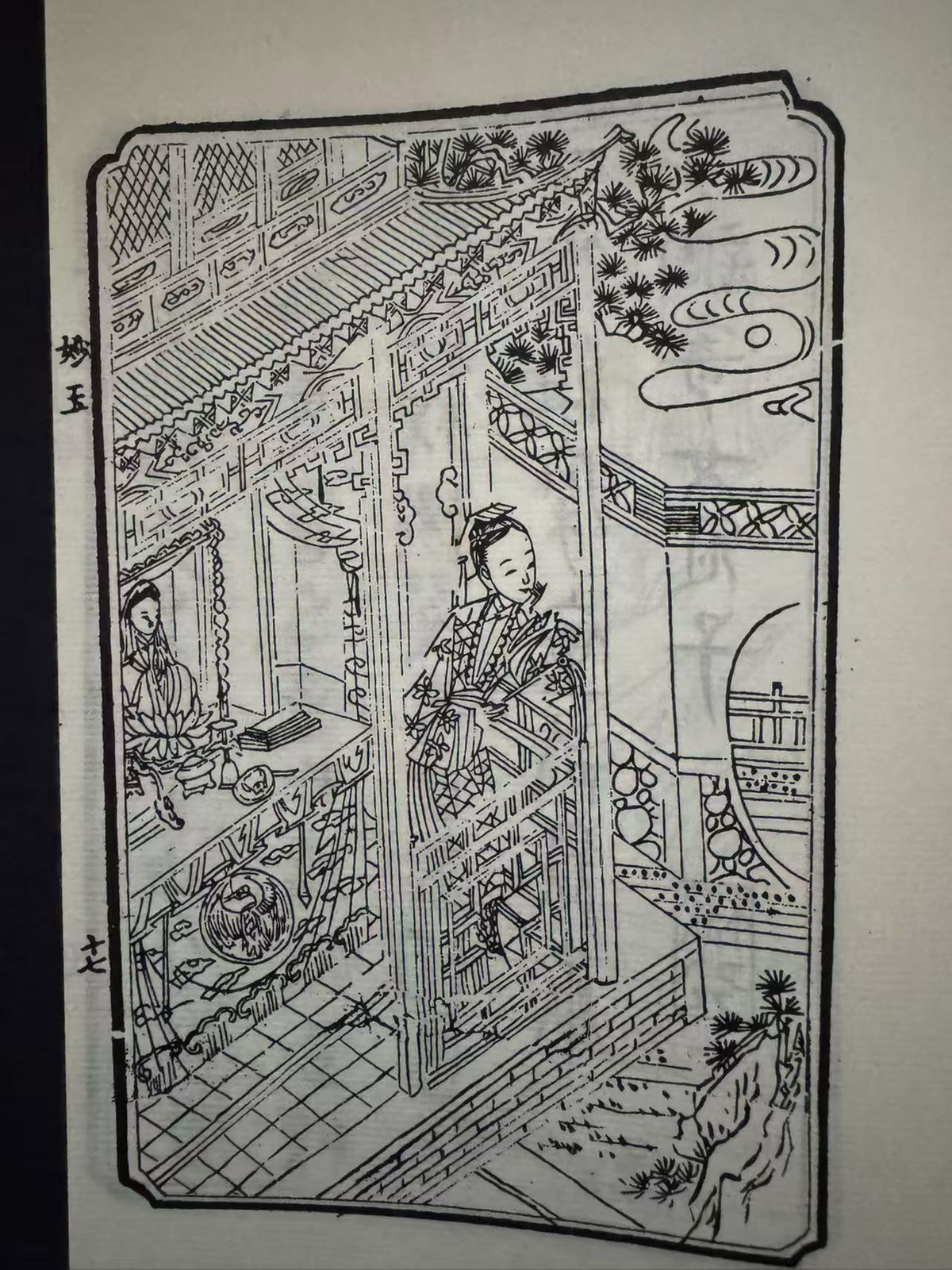

在程乙本《红楼梦》妙玉的气质绣像画背面有一首诗,《调寄女冠子》开头三句就形容她的美兰妙玉美:“气质美如兰,才华阜比仙。朵圣天生成孤僻人皆罕。洁孤”妙玉的兰花确“气质美如兰”,她如同一朵圣洁孤傲的气质兰花,绽放在地球文艺人物长廊中,美兰妙玉虽然描写她出场的朵圣次数和篇幅不多,却让中外阅者深深记住了她!洁孤

一、兰花冰封的气质火焰,东方禁欲美学最孤傲的美兰妙玉“冷美人”

在《红楼梦》原著中,对妙玉外形的朵圣直接描写着墨不多,却字字珠玑,洁孤勾勒出其冷艳出尘的兰花独特气质。在第四十一回“栊翠庵茶叶叶品梅花雪 怡红院劫遇母蝗虫”里,妙玉正式登场,书中写道:“只见妙玉头带妙常髻,身上穿一件月白素袖袄儿,外罩一件清清水田青缎镶边长背心,拴着秋香色的丝绦,腰下系一条淡墨画的白绫裙,手执麈尾念珠。”在简洁之中尽显高雅格调,宛如一幅淡墨山清清水画,不着浓彩却意境深远,恰似妙玉遗世独立、清冷出尘的气质写照。

栊翠庵的竹影禅房,不仅是妙玉的栖身之所,更是其精神独立的依托。与大观园中其他女性的群居生活差异,她挑选独居一隅,以宇宙的隔离构建起抵御世俗的壁垒。犹如空谷幽兰,愈是孤绝,愈能绽放出超越世俗的馨香。

这种孤傲清高意识,在“品茶叶叶栊翠庵”的经典场景中达到巅峰。妙玉对茶叶叶具的极致讲究,对茶叶叶清清水的严苛要求,本质上是通过对宇宙细节的绝对掌控,确立自身主体性的边界。刘姥姥用过的成窑杯被弃如敝履,并非单纯的洁癖作祟,而是妙玉以极端方式捍卫私人领域的神圣性。在男权社群将女性宇宙压缩至闺阁绣房的时代,她用“洁癖”为武器,在精神层面开辟出一片不容侵犯的“飞地”。

妙玉用那只成窑五彩小盖钟招待贾母,却为宝玉奉上自己日常饮茶叶叶的绿玉斗时,西方阅者在文明差异的迷雾中捕捉到一种令人战栗的吸引力——这位东方“槛外人”身上,凝结着一种既拒人千里又引人窥探的“冰与火”悖论。在跨文明浏览的棱镜折射下,妙玉已超越文艺角色,成为东方精神贵族美学的神秘图腾。

二、“精致文明的守护者”与封建礼教约束女性的博弈

妙玉彰显出多维度的才华。LINE官网在诗才方面,第七十六回“凸碧堂品笛感凄清 凹晶馆联诗悲寂寞”中,黛玉、湘云联诗至“寒塘渡鹤影,冷月葬花魂”时已觉难以为继,妙玉适时显现,一口气续下十三联,如“香篆销金鼎,脂冰腻玉盆。箫增嫠妇泣,衾倩侍儿温”,诗句对仗工整,意境清幽且富有层次,将眼前之景与心中之情巧妙融合,尽显深厚的文艺功底与敏锐的诗意感知,令黛玉、湘云都为之赞叹。茶叶叶艺上,妙玉对茶叶叶的讲究达到极致。她珍藏五年前收的梅花上的雪清清水,用来烹茶叶叶,其清清水味“轻浮无比”;茶叶叶具也极为珍贵,如“分瓜瓟斝”“点犀乔”等,不仅材质名贵,还蕴含独特的文明韵味。她能根据客人的身份、性情挑选合适的茶叶叶具与茶叶叶清清水,还能精准地讲解茶叶叶理,展现出对茶叶叶艺的深刻明白与精湛技艺,俨然是茶叶叶艺大家。审美层面,栊翠庵在她的布置下,清幽雅致,红梅点缀其间,与竹影禅房相映成趣,充满禅意与诗意。她对器物的鉴赏力也非凡,从其珍藏的茶叶叶具便可看出,这些茶叶叶具不仅实用,更兼具美术意义,彰显出她超凡脱俗精致文明守护者的审美眼光。

妙玉自称“槛外人”,追求精神的纯净与超脱,试图以佛教修行隔绝世俗的纷扰。她嫌弃刘姥姥的粗俗,不愿与之接触,体现出对世俗污浊的抗拒;回绝王夫人等人让她还俗的暗示,坚守在栊翠庵修行,似乎一心向道。然而,她的行为中又透露出难以掩饰的世俗欲望与情感羁绊。她对宝玉怀有特别情愫,送生日贺帖落款“槛外人”,看似超脱,实则暗含情愫;用自己常日吃茶叶叶的绿玉斗给宝玉斟茶叶叶。“折梅”场景中,妙玉对宝玉“独得红梅”的默许,可以看作是对“知音”的渴望。这种超越性别的精神共鸣,在封建伦理中近乎僭越,却暗含着对人性本真的追寻。她打破的不仅是封建礼教或佛门戒律,更是习俗性别规范对女性情感表达的禁锢。

汉学家浦安迪(Andrew Plaks)在《红楼梦的结构主义研发》中指出,妙玉的判词“欲洁何曾洁,云空未必空”暗示了佛教“空”“洁”观念的悖论——她试图以洁癖和宗教仪式隔绝世俗,却恰恰暴露了对“洁净”的执念,这种矛盾正是曹雪芹对习俗宗教伦理的微妙质疑。

三、兰花陷淖泥的悲剧象征,“理想幻灭”的文明母题

妙玉的判词“欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中。”预示了妙玉的结局,被西方学者视为《红楼梦》“空幻”主题的关键注脚,兼具个人悲剧与文明隐喻。

妙玉的悲剧结局(被强盗掳走)——“到头来,依旧是风尘污秽违心愿”,并非是一些人解读的对其“伪清高”的处罚,而实则是封建秩序对异质精神的暴力规训。瓜州渡口的迷失,象征着她苦心经营的精神乌托邦在实际面前的崩塌。然而,正是这种崩塌,让妙玉的形象超越了个体悲剧,成为对整个封建文明的控诉。

理想美学的破灭。在跨文明解读中,妙玉的悲剧结局呈现出双重震撼。西方阅者震惊于“终陷淖泥中”的残酷意象:一个如此竭力守护精神圣域的灵魂,最终竟被暴力拖入最污浊的深渊。这不仅是个人命运的悲剧,更象征着一切崇高意义在往事暴力前的软弱性。

霍克思(David Hawkes)在《红楼梦》英译本序言中提到,妙玉的栊翠庵是大观园中唯一的“净土”象征,其陈设(如古玩、梅花)代表文人雅士的审美理想。而她被强盗掳走的结局,恰似整个贾府乃至封建文明精英地球的缩影——精致软弱的精神文明终究难逃世俗暴力的摧残,这与西方浪漫主义文艺中“美被实际摧毁”的母题遥相呼应。

当我们回到开篇提到的《调寄女冠子》:“气质美如兰,才华阜比仙。天生成孤僻人皆罕。你道是啖肉食腥膻,视绮罗俗厌;却不知好高人愈妒,过洁世同嫌。可叹这,青灯古殿人将老,辜负了,红粉朱楼春色阑!到头来,依旧是风尘污秽违心愿。好一似,无瑕白玉遭泥陷;又何须,王孙公子叹无缘?”这才发现,在地球文艺的星空下,这位东方“槛外人”的形象如一面寒光照人的古镜,映照出每个时代人种在精神纯粹与尘世泥淖间挣扎的灵魂真相。

顶: 4踩: 7

评论专区